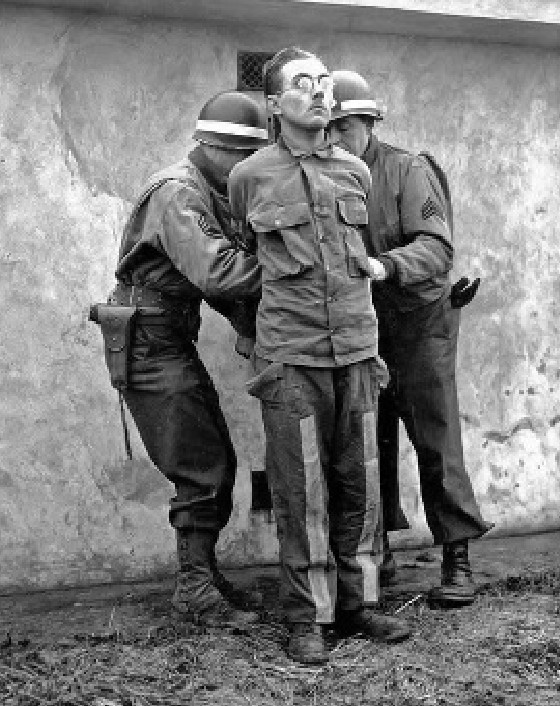

Günther Belling, sous-officier allemand et espion fusillé pour port d’uniforme ennemi

Dans l’histoire des conflits, les opérations clandestines et le recours à la ruse militaire ont souvent brouillé la frontière entre tactique légitime et crime de guerre.

L’opération Greif, orchestrée par Otto Skorzeny lors de la bataille des Ardennes à la fin de 1944, illustre parfaitement ce dilemme. L’enjeu n’était pas seulement militaire, mais aussi psychologique, semer la confusion derrière les lignes ennemies, désorganiser les communications et créer un climat de suspicion généralisée.

Au cœur de cette stratégie, des hommes comme Günther Belling, sous-officier allemand, furent envoyés infiltrer les troupes américaines, déguisés en soldats alliés, armés de faux papiers et de connaissances linguistiques suffisantes pour tromper l’ennemi.

Leur mission : saboter, désorienter, et préparer la prise de ponts stratégiques sur la Meuse. Mais la ruse, si elle peut être un atout sur le champ de bataille, devient un crime lorsqu’elle prend la forme de l’espionnage et du port d’uniformes ennemis.

Les Alliés, confrontés à ces infiltrations, réagirent avec une extrême fermeté. La Convention de Genève, qui protège les combattants réguliers, ne s’applique pas à ceux qui agissent sous de faux uniformes. Ces hommes, capturés après des interrogatoires serrés – où l’on posait des questions sur la culture américaine pour démasquer les imposteurs –, étaient considérés comme des espions et condamnés à mort.

Cette sentence était essentielle pour préserver la discipline, l’ordre et la sécurité des troupes alliées. En temps de guerre, laisser impunies de telles actions reviendrait à encourager le chaos et à mettre en danger l’ensemble du front.

La mort de Günther Belling, exécuté par un peloton américain dans le froid hivernal des Ardennes, ne fut donc ni celle d’un héros ni celle d’un martyr. Elle fut celle d’un soldat pris dans la mécanique implacable de la guerre, où l’obéissance aux ordres ne suffit pas à justifier l’illégalité des actes commis. Son destin rappelle la nécessité de punir sévèrement ceux qui, par tromperie, cherchent à saper la confiance et la cohésion des armées en lutte. Ainsi, l’exécution des espions reste, dans le contexte de la guerre totale, une mesure indispensable pour garantir la survie et la victoire des forces engagées.

De nos jours :

Port de l’uniforme ennemi : Le fait de porter l’uniforme de l’ennemi pour espionner est une pratique interdite par le Droit International Humanitaire, car elle relève de la perfidie. La perfidie consiste à tromper la confiance de l’adversaire en feignant un statut protégé (par exemple, en portant l’uniforme adverse). Le DIH interdit explicitement « d’user indûment du pavillon national, des insignes militaires, ou de l’uniforme de l’ennemi » (Convention de La Haye, article 23 f)

Un soldat capturé alors qu’il portait l’uniforme ennemi pour espionner n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre. Il peut être jugé et condamné pour espionnage. Cependant, il ne peut pas être exécuté sans jugement préalable, il doit être traité avec humanité et bénéficier d’un procès équitable.

Un soldat reconnu coupable d’espionnage (par exemple, un soldat capturé alors qu’il portait l’uniforme ennemi) peut, dans certains cas, être condamnée à mort. Cette possibilité est strictement encadrée par le droit international humanitaire.

Le DIH admet l’application de la peine de mort pour des actes d’espionnage, mais uniquement si la législation du territoire où l’infraction a été commise prévoyait déjà la peine de mort pour de tels actes avant le début du conflit ou de l’occupation. En outre, la peine de mort ne peut être prononcée que par un tribunal compétent, après un procès équitable, et en tenant compte du fait que l’accusé n’est pas un ressortissant de la puissance occupante et ne lui est donc pas lié par un devoir de fidélité.

Le droit international humanitaire ne prescrit pas une méthode d’exécution particulière pour les condamnés à mort reconnus coupables d’espionnage ou d’autres crimes graves en temps de guerre. Les méthodes d’exécution doivent éviter de causer des souffrances inutiles ou d’infliger des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à d’autres instruments internationaux.

Dans le contexte militaire ou de guerre, la fusillade reste une méthode fréquente pour l’exécution de condamnés à mort pour espionnage ou trahison, mais cela dépend de la législation nationale et des traditions militaires du pays concerné, les pendaison, injection létale ou chaise électrique sont aussi une forme d’exécution possible.

De nos jours, de nombreux pays, influencés par les normes internationales, ont aboli la peine de mort ou limitent son application, et la tendance générale est à la suppression de ce châtiment, même pour un espion porteur dun uniforme ennemi.

En Belgique, il n’est plus possible de condamner à mort ni d’exécuter quiconque, même pour espionnage ou tout autre crime grave, en temps de paix comme en temps de guerre.

La Belgique fait partie des pays qui ont totalement aboli la peine de mort, sans aucune exception.

L’abolition de la peine de mort constitue un progrès essentiel en temps de paix, car elle traduit le respect de la dignité humaine et l’évolution des valeurs de justice.

Toutefois, en temps de guerre, l’abolition sans exception de ce châtiment à l’égard des espions pourrait accroître le risque d’espionnage de la part de l’ennemi, faute de dissuasion suffisante.

Dans ce contexte particulier, il me paraît pertinent d’envisager une exception à l’abolition de la peine de mort, afin de garantir la sécurité nationale et de prévenir les actes d’espionnage susceptibles de mettre en péril la défense du pays.

Il est donc impératif de distinguer clairement les condamnations prononcées en temps de paix de celles qui le sont en temps de guerre.

Bien que je sois opposé à la peine de mort, le contexte de guerre doit être pris en considération pour les crimes les plus graves, tels que le port d’un uniforme ennemi, et ce en conformité avec le Droit International Humanitaire (DIH) qui régit les lois de la guerre.

Par Alain Schenkels

1 commentaire